鳥の骨をワンちゃんにあげてはいけないの?

鳥の骨をワンちゃんにあげてはいけないの?

あけましておめでとうございます。

皆様は年越しをどのように過ごされたでしょうか?

年末、年始にかけて食卓も賑わいちょっと食べ過ぎてしまった・・・という方も多いのではないでしょうか?

またワンちゃんがそういったご馳走を目の前にしてかわいい顔をして待っている姿をみるとついついあげてしまう方も多いと思います。でも・・・ワンちゃんに食べさせてはいけないものがあると聞いたことはありませんか?

食べさせていけないものとしてはたまねぎなどのねぎ類、にら、チョコレートなど私たちが普通に口にしているものでもワンちゃんには大変危険なものがあります。

その他に鳥の骨をあげてはいけないということを聞いたことはありませんか?しかしなぜあげてはいけないのでしょう。

鳥は空を飛ぶために私達とは違った骨の構造をしています。まず、いくつかの骨を癒合して骨の数を減らし、さらに骨をパイプ状の中空にして軽量化したうえ、補強のために筋交いを中空の中に入れて丈夫な骨に進化させました。

要するに鳥の骨の中は空洞になっており、加熱したものを噛んでしまうと縦に裂けやすくとがってしまいます。それが胃の中に入ると刺さってしまい大変危険なのです。

最後になりましたが、今年もよろしくおねがいいたします。

そして皆様が無事一年を過ごされることをお祈りいたします。

人気の犬種は何?

人気の犬種は何?

スタッフ紹介の更新を見ていただいた方や病院に来ていただいている方はもうご存知だと思いますが、我が家にもワンちゃんがやってきました。犬を飼い始める時に悩んだのが何の種類を飼うかということでした。なぜハスキーにしたのかは院長の独断で決められたことなので私にもわかりませんが、皆さんはどのようにして選んでいるのでしょう?

よく公園で見かけるとかテレビで見る、お友達が飼っているからなど様々だと思います。

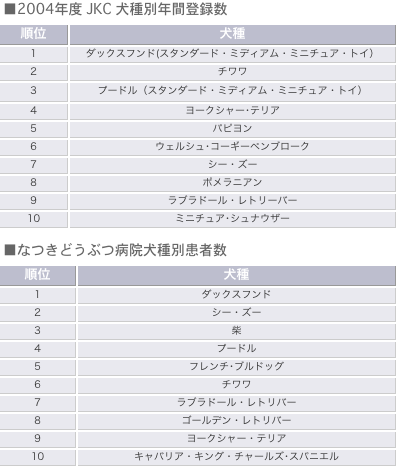

そこで人気の犬種を2004年度 JKC の登録数と当院の来院患者さんを表にしましたので参考にしてください。ちなみに JKC の登録数でハスキーは40位でした。

改めて統計を出してみると気になったのが、やっぱりダックスはダントツで、チワワやプードル、シー・ズーといった小型犬と続きます。しかし驚いたことに当院ではフレンチ・ブルドッグが多いことでした。あと、地域性もあるかもしれませんが、外で飼育ができる柴や大型犬も目立ちます。

11月1日に来年のお年玉つき年賀状が発売されました。愛犬家の皆さんにとっては、12年に一度のまちに待った戌年ではないでしょうか?年賀状は主に三種類あり、もうお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんがなんとその一種類にハスキーがモデルになっています。もしかしたらハスキーがまたブームになったりして・・・。

そしてフレンチ・ブルドッグも来年度の JKC の登録数で10位以内に入るのかもしれませんね。

ただ、ブームということだけでワンちゃんを選ばず、きちんと自分の飼育のできる環境やその犬種の特徴など検討してから家族の一員として迎えてあげてくださいね。

うちの子、太っていますか?(猫ちゃん編)

うちの子、太っていますか?(猫ちゃん編)

最近、暑かった名古屋も朝晩肌寒く感じるようになりやっと秋らしくなったように思えます。秋と言えば食欲の秋ということを理由に最近体重計に乗ることを忘れてしまっています。

その体重計は2年前の誕生日にプレゼントにいただきました。体脂肪、内臓脂肪、基礎代謝など測れる優れものです。それを見て動物用の体脂肪計があれば売れるだろうなあと思いました。

診察していて、うちの子太っていますか?とたびたび質問を受けます。動物はなかなか体重だけでは太っているかどうかは判断しにくいものです。そのため体格や触診をさせていただいてから私は飼い主さんにアドバイスしています。

今回、フードメーカーから猫の体脂肪率の測定についての資料をいただきましたので掲載したいと思います。参考にしてみてください。

まず下の様に、 胴回りと ひざとかかとの長さを測定します。

測定した数字を下の表と照らし合わせます。

うまく測定できましたか?ちなみにうちのもぐちゃんは肥満に近い標準でした。 猫ちゃんはこれから冬に向け、肥満であると尿石症というおしっこの病気になりやすくなります。肥満だった子はぜひダイエットにチャレンジしてみてください。

犬や猫の歯は何本あるの?

犬や猫の歯は何本あるの?

私たち人間の永久歯の正常な数は、28~32本だそうです。 前歯2本、犬歯1本、小臼歯2本、大臼歯2本が上下、左右で28本。 その他、親知らずと呼ばれる第三臼歯が生えている人といない人がいます。 (ちなみに私は小さい頃、矯正をした為みんなより少ないです。)

それではワンちゃんやネコちゃんの歯はどうなっているのでしょうか?ワンちゃんやネコちゃんの歯は草食動物や雑食の人間の歯とは異なり、食べ物を切り裂いてあまり咀嚼せずに飲み込むという性質があるため食べ物をすり潰す臼歯の役割はそれほど大きくはありません。

乳歯は生後5~6週間で計28本が生え揃い、その後約6ヶ月齢前後までに永久歯に生え変わります。

永久歯の歯列は以下のようになり、犬は上顎(切歯3本、犬歯1本、前臼歯4本、後臼歯2本が左右)下顎(切歯3本、犬歯1本、前臼歯4本、後臼歯3本が左右)で計42本、猫では上顎(切歯3本、犬歯1本、前臼歯3本、後臼歯1本が左右)下顎(切歯3本、犬歯1本、前臼歯2本、後臼歯1本が左右)で計30本となります。

(講談社:イラストでみる犬の病気、猫の病気参照)

皆さんのワンちゃん、ネコちゃんもみんなそろってますか?まだ乳歯が残ったりしていませんか?これを機会にぜひワンちゃんやネコちゃんのお口の中をみてみましょう。

最近元気がないのは年だから?

最近元気がないのは年だから?

生き物には残念ながら寿命というものがあります。年とともに老化現象でいろいろな病気が現れるのは人も犬も猫もある程度共通していると言えます。日本人の平均寿命は年々延び続け、確か世界第一位の長寿国で、長命になった原因としては、生活環境の改善、医療水準の向上などが掲げられていますが、犬や猫などの動物たちも同様な傾向をたどっているようです。

人では、国や環境によって差異がありますが、WHO(世界保健機構・1963年の表現)によると

・中年(45~59歳)

・初老(60~74歳)

・老年(75歳以上)

と目安を定めているようです。前のシリーズでワンちゃんの年を人間で照らし合わせた表を載せましたが、ということは大型犬では5歳から、小型・中型犬では7歳からが中年と言われる年齢に当たるのでしょうか。

人と同じように’疲れやすくなった’とか’最近は少食になってきた’などといった事は年を重ねてでてくる当然のことかもしれませんね。

しかし、年だから・・・と楽観していると、もしかしたら大変な病気が隠れているかもしれません。散歩に行きたがらないことや寝ていることが多いこと、食事を残してしまうことは病気のサインでもあるからです。言葉が話せない動物たちの大切なサインを飼い主さんがしっかり受け止め、病院に相談してみてください。また人間と同じように人間ドック=ペットドックを受けられる動物も増えてきています。

犬や猫が年をとってかかりやすい病気はいろいろありますが、代表的なものをあげておきます。参考にしてください。

1.心臓の病気→僧帽弁閉鎖不全症・心筋症など

2.骨の病気→関節炎など

3.腎臓の病気→慢性腎不全など

4.口腔の病気→歯周病など

5.眼の病気→緑内障など

6.内分泌の病気→糖尿病、甲状腺機能低下症など

7.生殖器の病気→前立腺肥大、子宮蓄膿症など

8.腫瘍→乳腺腫瘍、体表・口腔内の腫瘍など

9.神経系老化→痴呆など

ネコの感染症って何?

ネコの感染症って何?

そろそろ春を思わせる陽気になってまいりましたが、まだまだ寒い日が続いています。みなさん、風邪などひかれていませんか?

ヒトもそうですが、ワンちゃんやネコちゃんも風邪をひくことがあります。今回はネコちゃんの風邪を含めた感染症についてお話したいと思います。

ネコちゃんの感染症は色々ありますが今回はそのうちの7つをとりあげたいと思います。そのうちの5つは一般的にワクチンで予防できます。この時期はワンちゃんよりもネコちゃんが病気にかかりやすく、飼い主さんもしっかり知識を持ってネコちゃんが病気にかからないようにしてあげることが大切です。また感染してしまったら、命にかかわるだけでなく、あなたのネコが他のネコへの感染源となってしまいます。

ワクチンで予防接種できる病気

■ 猫ウイルス性鼻気管炎

猫のヘルペスウイルスが原因の感染症です。

感染猫のくしゃみや分泌物などからうつる、猫の鼻かぜとも言われています。

症状は元気や食欲がなくなったり、発熱、鼻水、くしゃみ、目やになどがでます。

■ 猫カリシウイルス感染症

猫のカリシウイルスによる感染症で、猫のインフルエンザとも呼ばれています。

かかりはじめは、くしゃみ、鼻水、咳、発熱といった鼻気管炎と大変よく似た症状がみられます。さらに症状が進むと、舌や口の周辺に潰瘍ができます。また時には急性の肺炎を起こして死亡することもあります。

感染猫との直接の接触で伝播しますが、くしゃみの飛沫による拡散や、手、服、食器など間接的なものによる伝播もあります。

■ 猫汎白血球減少症(猫伝染性腸炎)

猫のパルボウイルスが原因の感染症です。

感染力が強く、感染してから急激に症状が出ることもあり、体力の弱い子猫など1日で死亡することもある恐ろしい病気です。

症状は食欲・元気がなくなり、発熱、激しい嘔吐、下痢や血便があります。

感染猫との接触だけでなく、感染猫の便や尿、嘔吐物で汚染されたもの、またはノミなどの外部寄生虫によっても拡散されます。

■ 猫クラミジア感染症

クラミドフィラ フェリスが原因の感染症です。

主な症状は粘着性の目やにを伴う慢性持続性の結膜炎です。また、鼻汁やくしゃみ、咳などが現われ、時に気管炎、肺炎などを併発し重症になった場合は死亡してしまうこともあります。

感染経路は感染猫との接触によるものです。

■ 猫白血病ウイルス感染症

オンコウイルスが原因で引き起こされ、持続感染すると80%が3年以内に死亡してしまう病気です。白血病やリンパ腫などの血液のガン、貧血などを起こします。病気に対する抵抗力が弱まるため、色々な病気も併発しやすくなります。

感染してから発病までの期間が大変長く、その間は見かけ上健康にみえますが、ウイルスを排泄し、他の猫へ移します。

■ 猫免疫不全ウイルス感染症

一般に猫エイズと呼ばれる病気です。ヒト免疫不全ウイルス(HIV)と同じレトロウイルスによるものですが、猫のエイズが人や他の動物に感染することはありません。感染猫の一部は数ヶ月から数年を経てエイズを発病し、多くは数ヶ月の経過で死亡することが知られています。現在、治療法としては症状を緩和させる対症療法のみで、一度体内に侵入・感染したウイルスを消失させる有効な治療法はありません。

主な感染経路は喧嘩などによる咬傷です。

※ 猫免疫不全ウイルス感染症のワクチンは昨年8月より日本国内でも接種が可能になりました。

ワクチンで予防接種できない病気

■ 猫伝染性腹膜炎

猫コロナウイルスが原因で、比較的進行は緩やかですが、一度発病した場合死亡率はきわめて高い病気です。初期の症状は食欲がなくなったり、発熱がみられます。重症になると腹水や胸水、黄疸の症状がでたりします。また神経症状などが出る場合もあります。

この2つの伝染病の感染は血液検査で調べることができますが、いずれも発症すると致死率の高い伝染病です。早期に発見し治療することで、よい状態を保つこともできる場合もありますが残念ながら完治はしません。

これらの病気から少しでも感染を回避するためには、感染の恐れがある猫との接触を避け、室内で飼育してあげるしかありません。いずれも最初は元気がなくなる、食欲が落ちる、発熱など何らかの異常がみられますので、病気の早期発見に努めてください。